Der britische Hersteller Trilogy Audio ist bei uns weitgehend unbekannt. Zeit, der feinen Elektronik endlich ein bisschen Bekanntheit zu verschaffen

Test Vollverstärker Trilogy Audio Systems 921

Hintergrund

Man kann nun wirklich nicht sagen, dass der Trilogy Audio durch marktschreierisches Auftreten auf sich aufmerksam machen würde – ganz im Gegenteil: Das von einem umtriebigen Ingenieur namens Nic Poulson bereits 1990 gegründete Unternehmen ist so etwas wie der ewige Geheimtipp unter den britischen Herstellern feiner Audiogerätschaften. International ist man in lediglich 13 Ländern vertreten, neben den USA, Kanada und Singapur bedient man ausschließlich europäische Märkte. Sehr bemerkenswert für ein Unternehmen, dass seit 35 Jahren am aktiv ist. Nic Poulson ist übrigens auch der Gründer des heutzutage in Sachen Netzaufbereitung sehr erfolgreichen Unternehmens Isotek, mit dem er aber nichts mehr zu tun hat: Dem Thema Netzversorgung jedoch ist er treu geblieben und betreibt eine weitere Firma namens „Isol-8 Technolgies“, das auf diesem Sektor aktiv ist. Bei Trilogy jedoch geht’s ausschließlich um Verstärker in ihren unterschiedlichen Darreichungsformen.

Der Vollverstärker 921

Zum Einstieg beschäftigen wir uns mit dem kleinsten Vollverstärker des Sortiments mit der schlichten Typenbeizeichnung „921“. Bei der elf Kilogramm schweren Maschine zum Preis ab 8000 Euro handelt es sich auch zugleich um das jüngste Produkt des Herstellers, der nirgends auf seiner Webseite verrät, wo auf der Insel er eigentlich ansässig ist. Alles am 921 ist zurückhaltend. Die moderaten Abmessungen, die schlichte Formensprache, das reduzierte Bedienkonzept. Und: Es ist ein Vollverstärker reinsten Wassers, sprich: Es gibt keine Aufrüstoptionen für Phonobetrieb oder gar Streaming-Clients. Es gibt fünf unsymmetrische Hochpegeleingänge, ein Paar Lautsprecherausgänge – fertig.

Äußerlichkeiten

Das Erste, was im Umgang mit dem dunklen 921 auffällt, ist seine Gehäuseoberfläche.

Obschon aus ordentlichen Mengen von Aluminium gefertigt, fühlt sich das Gerät „weich“ an. Ich bin mit unschlüssig, ob der Hersteller das mit einem Soft-Touch Lack hinbekommen hat, oder ob‘s einer besonderen Oberflächenstruktur der schwarzen Bleche geschuldet ist – jedenfalls fühlt es sich wertig und gut an. Alternativ gibt’s übrigens auch eine 500 Euro günstigere silberfarbene Version, bei der man auf das haptische Erlebnis verzichten muss. Zum „kuscheligen“ Eindruck trägt auch die Abwesenheit jeglicher Kühlkörper bei. Diese Funktion übernehmen nämlich die Seitenwände das Gerätes, sie bringen dank einer Materialstärke von rund zehn Millimetern auch ordentlich thermische Masse mit. Nichtdestotrotz werden die Seitenwangen des 921 im Betrieb ordentlich heiß. Auch die knapp 25 Watt Wärmeleistung jedes Endstufenzuges wollen erst einmal abgestrahlt werden, und das merkt an hier ganz deutlich.

KonzeptionellesAuf den ersten Blick ist der 921 ein ganz normaler Vollverstärker, auf den zweiten jedoch nicht: Sein Schaltungskonzept unterscheidet sich nämlich grundlegend von dem, was andere Hersteller darunter verstehen. Trilogy hat die klassische Trennung in Vor- und Endstufenteil nämlich komplett aufgegeben und überantwortet die komplette Spannungsverstärkung des Gerätes einer einzigen Verstärkerstufe. Das hat potenziell klangliche Vorteile, stellt allerdings besondere Herausforderungen an die Qualitäten dieses Schaltungsteils. Danach bedarf es nur noch eines strompotenten Impedanzwandlers, der die lautsprechertaugliche Spannung mit der nötigen Niederohmigkeit versieht.

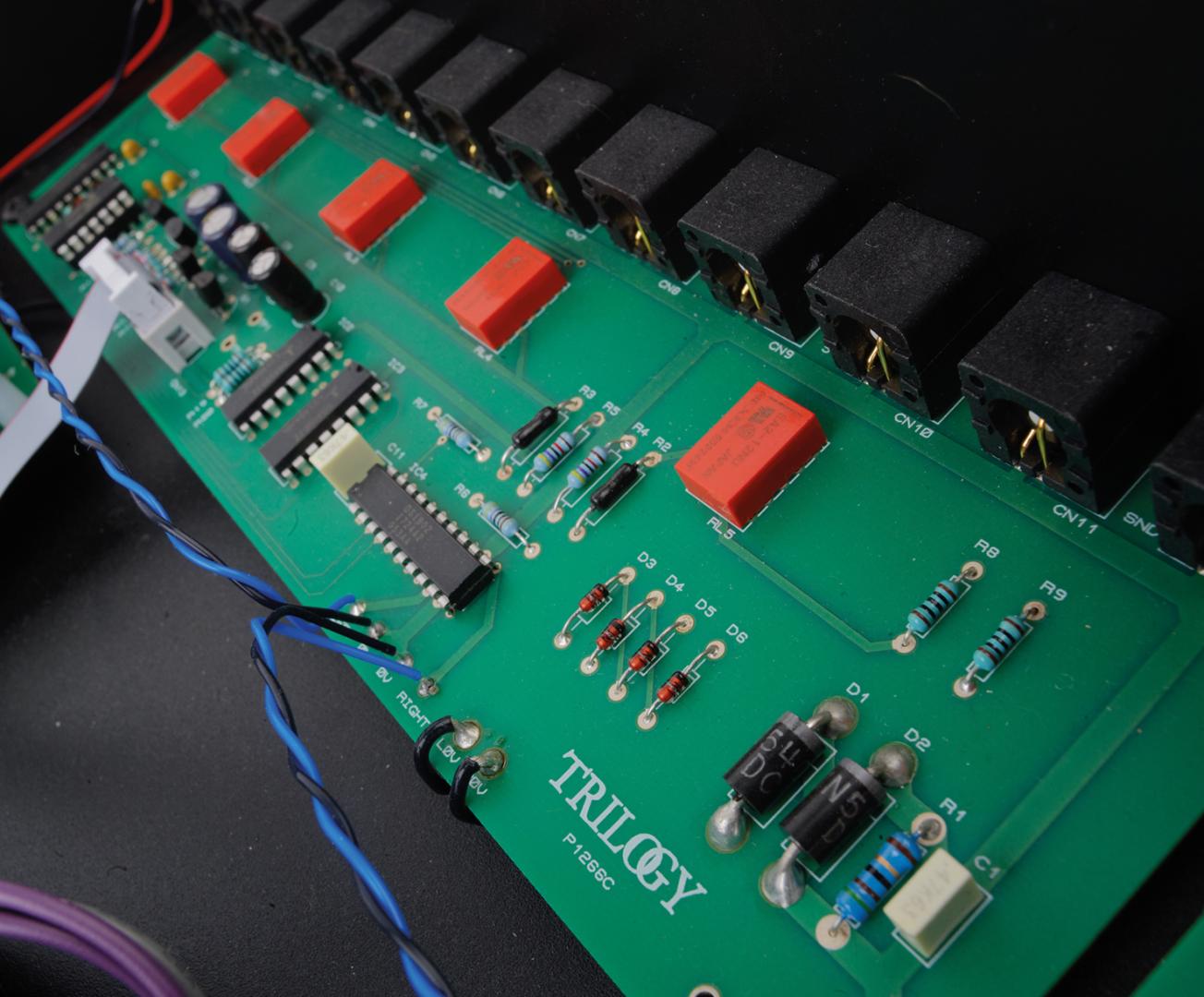

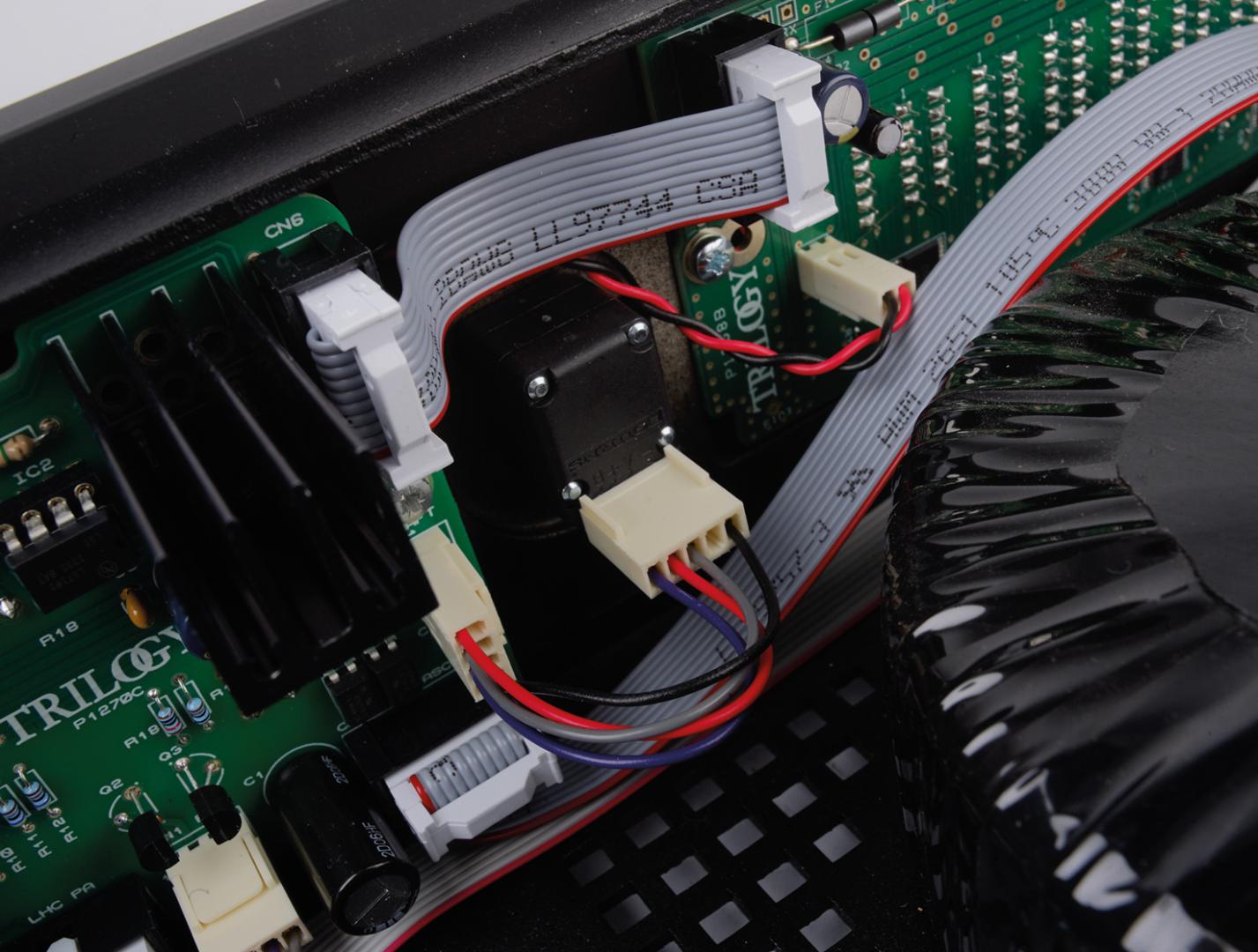

Kürzer kann man den Signalweg eines solchen Gerätes nicht halten. Im Geräteinneren geht es – auch deshalb – angenehm aufgeräumt zu. In der Mitte residiert ein ordentlich bemessener Ringkerntrafo, links und rechts davon sind die beiden Verstärkermodule untergebracht. Die sind zweietagig aufgebaut: Die Spannungsverstärkung ist auf Aufsteckplatinen untergebracht, die Stromverstärkung auf den Boards darunter. Hier verstecken sich auch die einzigen an der Signalverarbeitung beteiligten Chips im Gerät, die allerdings ausschließlich als Servo zur Eliminierung etwaiger Gleichspannungsanteile im Signal dienen. Wenn Sie vermuten, das es deswegen keinerlei Koppelkondensatoren im 921 gibt, dann tun sie das zurecht. Die Lautsprecheranschlüsse bedienen pro Kanal zwei bipolare Leistungstransistorklassiker aus dem Toshiba-Programm, die die rund 70 Watt Ausgangsleistung pro Kanal an acht Ohm mit Leichtigkeit stemmen. Was der 921 allerdings nicht besonders schätzt sind niederohmige Lautsprecher: An vier Ohm bleiben von den 70 Watt nur noch etwa 40 übrig, wenn der Klirr nicht in unerfreuliche Regionen abdriften soll. Eine Folge des extrem „kurzen“ Schaltungskonzeptes? Höchst wahrscheinlich. Ansonsten gibt es ordentliche Mengen – sogar mit „Trilogy“ gestempelte - Siebkapazität direkt vor Ort, sprich: bei den Endtransistoren und einen betont konservativen Aufbau: alles diskret, keine SMD-Bauteile. Einzige Ausnahme: der Lautstärkesteller – der ist nämlich mit einem Chip von Analog Devices realisiert und sitzt mit auf der Eingangswahlplatine, wo auch die Relais zur Auswahl eines der fünf Eingänge residieren.

Bedienung und AusstattungInsgesamt ein schöner Mix aus sauberem Aufbau und originellem Schaltungsdesign, wir schieben den schweren, rückseitig bedämpften Gehäusedeckel beruhigt zurück in seine Führungsnut. In diesem Zusammenhang: Sichtbare Schrauben gibt es nur auf der Rückwand des komplett geschlossenen Gehäuses, was für ein sehr schön schlüssige Gesamterscheinung sorgt. Ich stehe ja auf rote Leuchtdioden-Displays und mit dem Vorhandensein eines solchen hat der Trilogy bei mit schon gewonnen, zumal dieses ein besonders gut ablesbares ist. Wo wir gerade bei der Bedienung des 921 sind: Die funktioniert etwas anders als üblich. Computer-affine Menschen werden mit dem Vorhandensein einer „Esc(ape)“ und einer „Ent(er)“-Taste vermutlich keinerlei Probleme haben, alle anderen werden sich schnalle daran gewöhnen, getätigte Eingaben mit Ent zu bestätigen und mit Esc zur üblichen Pegelanzeige zurückzukehren. Die Tastem am Gerät sind ursolide wirkende kleine Edelstahlkuppen, alternativ bietet sich die Benutzung der feinen Metallfernbedienung an, die zum Lieferumfang gehört. Mit der lassen sich dann auch so Spielereien anzeigen wie die beidseitige Kühlkörpertemperatur und Datum und Uhrzeit. Der „Phase“-Taster scheint mit hier keine Funktion zu haben. Wer sich etwas tiefer in die Menüstruktur vorwagt, kann die Eingänge mit Namen belegen und die „Lautstärke-Offsets“ programmieren, so dass alle angeschlossenen Geräte gleich laut agieren. A propos Lautstärke: Das elektronische Poti funktioniert völlig geräuschfrei und bietet mit 100 Stufen Auflösung weit mehr als genug Feinauflösung. Die Zusammenstellung des Hörtests gestaltete sich einfach: Ein Verstärker wie dieser schreit förmlich nach der Kombination mit unserer sattsam bewährten Hausreferenz „Nada“: Die mit feinem Scan Speak-Material bestückte geschlossene 20-Liter-Box ist auch 14 Jahre nach ihrer Fertigstellung eine echte Hausnummer in Sachen Lautsprecher. Und so verwunderte es denn auch nicht, dass Verstärker und Boxen sich hörbar mochten und zu großen Taten aufschwangen.

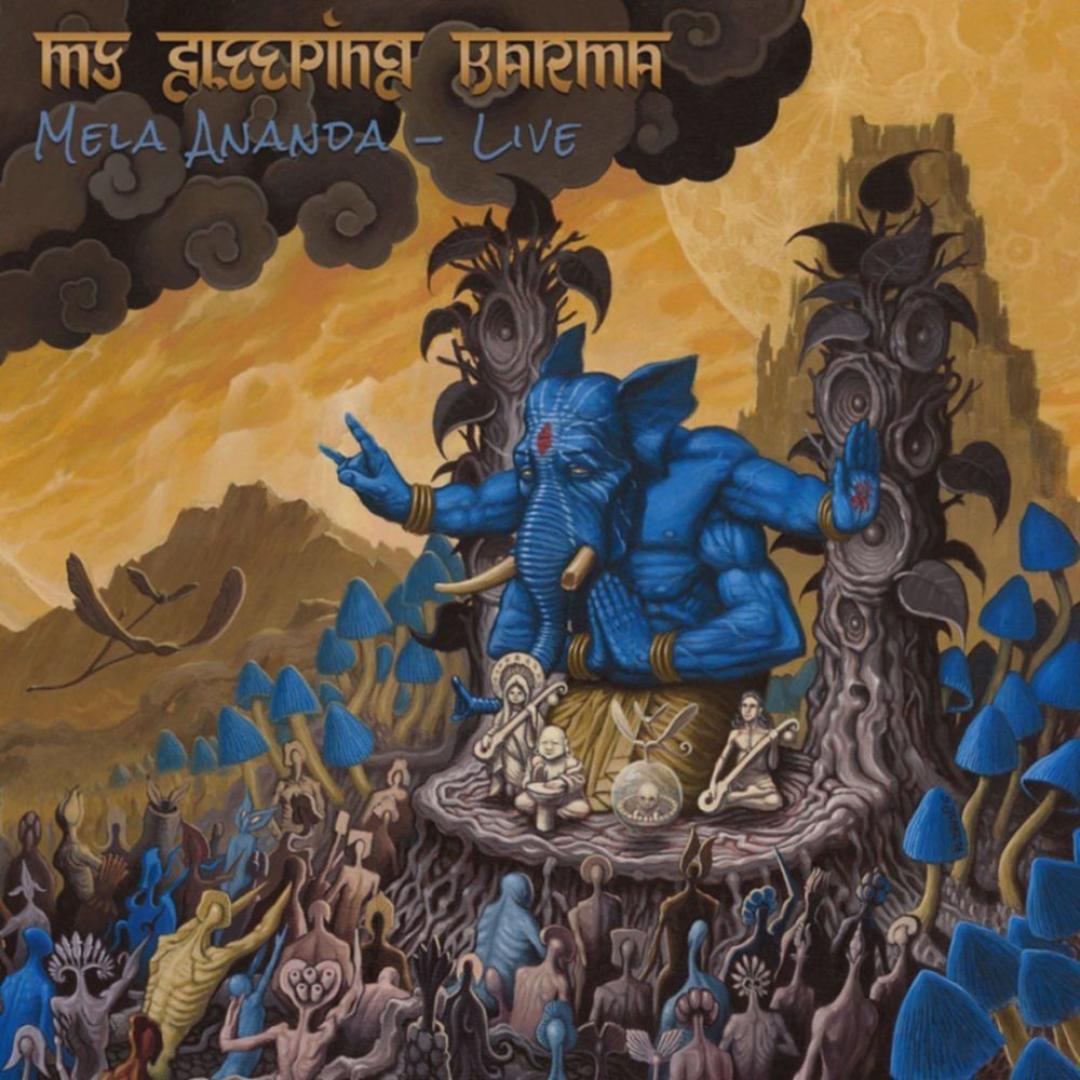

Auf dem Teller unseres bewährten Plattenspieler-Arbeitspferdes lag wieder einmal das wunderbare Live-Album „Mela Ananda“ der Aschaffenburger Instrumentalisten von My Sleeping Karma. Wenn’s darum geht, atmosphärische Tiefe auszuloten ist dieses Album für mich das Mittel der Wahl. Und verdammt – der Trilogy konnte liefern: Er ließ mich unendlich tief in den hypnotischen Gitarrenwelten versinken, entführte an Orte ganz weit draußen und klang komplett untechnisch und flüssig. Er fächert das Geschehen weit auf, nimmt den Zuhörer förmlich in die Arme und verteilt das Geschehen opulent und höchst transparent. Ich hatte die leise Hoffnung, dass das betont kurze Schaltungskonzept für solcherlei Dinge transparent wäre, aber mit dieser überbordenden Fülle an Emotionalität hatte ich nicht gerechnet. Tonal ist der 921 ein bisschen auf der warmen Seite – und zwar genau in dem Maße, dass es angenehm klingt und nicht aufgesetzt. Er verfügt über einen wunderbar sonoren Oberbass mit Wucht und Charakter, hören Sie sich mal Steely Dans ausgezeichnetes „Gaucho“-Remaster aus dem Jahr 2023 mit diesem Amp an: Satt, rund, packend, rundherum ein Genuss. Das Schlagzeug auf „Time Out Of Mind“? Große Klasse. Genau so wie das feine Aufdröseln der Chorpassagen. „Third World Man“? Donald Fagens Stimme steht wie angenagelt in der Mitte, wenn der Chor einsetzt, geht der Raum höchst beeindruckend auf. Ein rundum schlüssiger und wunderbarer Sound – klasse!

Gespieltes- My Sleeping Karma – Mela Ananda

- Steely Dan - Gaucho

- Chick Corea – Return To Forever

- Fleetwood Mac – Rumors

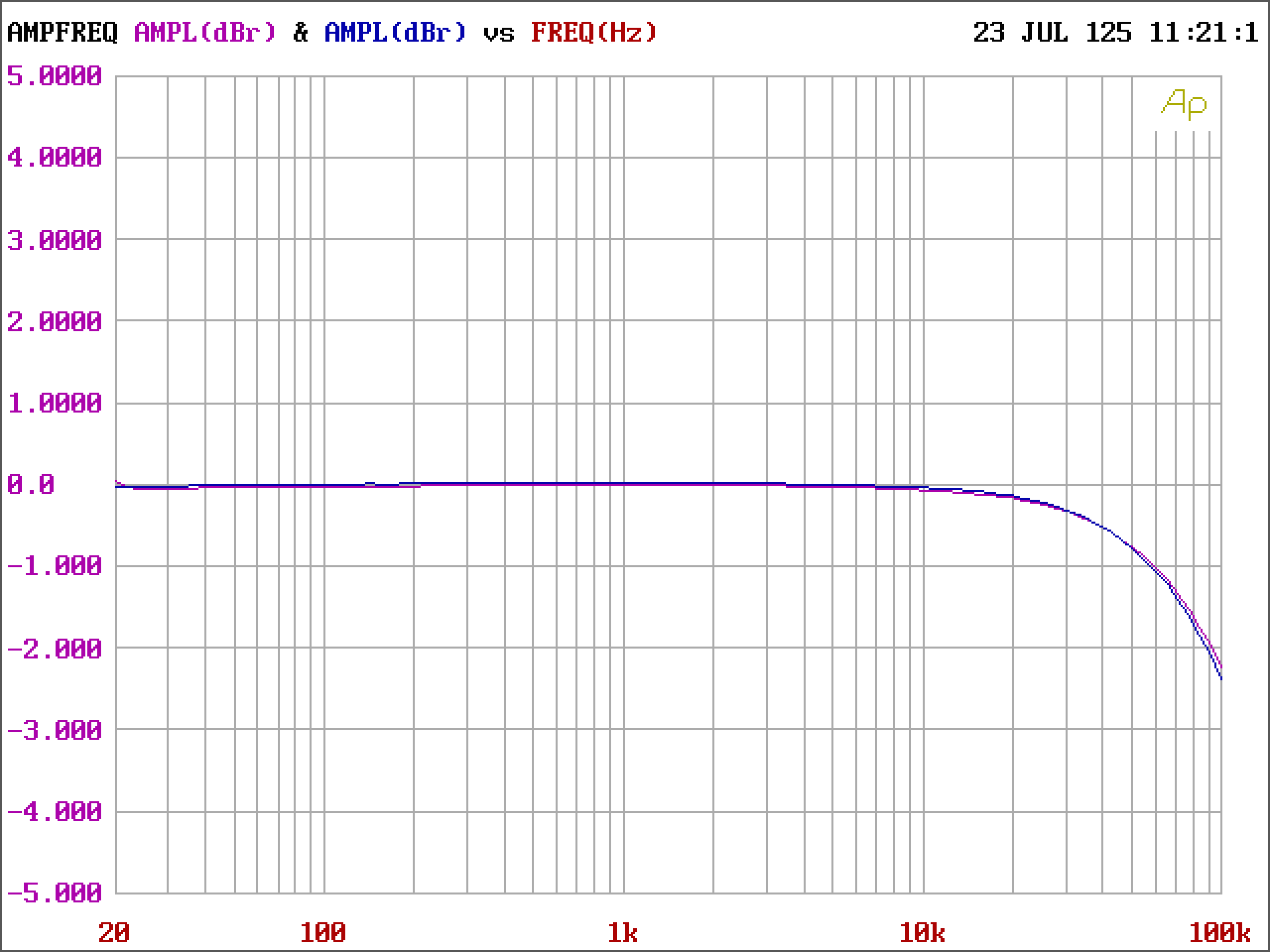

Gemessenes In Sachen Linearität ist alles bestens: Der Frequenzgang des 921 reicht bis deutlich jenseits der 100-Kilohertz-Marke, beide Kanäle benehmen sich exakt gleich. Die Störabstände bei einem Watt betragen 81 Dezibel(A) an acht und 80 Dezibel(A) an vier Ohm. In Sachen Kanaltrennung schafft der 921 beachtliche 76,4 bzw, 73,5 Dezibel(A), die Verzerrungen liegen bei 0,39 respektive 0,45 Prozent. In Sachen Ausgangsleitung schafft das Gerät 72,5 Watt an acht und 45 Watt an vier Ohm bei einer Obergrenze von 0,7 Prozent Klirr. Das ist ungewöhnlich bei einem Halbleiterverstärker aber kein Beinbruch – es gilt diesen Umstand lediglich bei der Lautsprecherwahl zu berücksichtigen. Mit einer Leerlaufstromaufnahme von 46,3 Watt bewegt sich das Gerät zumindest im Kleinleistungsbereich im A-Betrieb.

Die Rückseite

Die Rückseite

My Sleeping Karma – Mela Ananda

My Sleeping Karma – Mela Ananda

Fazit

Der Trilogy ist ein mit viel Augenmaß und Gespür für die wesentlichen Dinge konzipierter Vollverstärker. Sein gefühlvoller, warmer und detaillierter Klangcharakter ist absolut überzeugend.

Die Rückseite

Die Rückseite

My Sleeping Karma – Mela Ananda

My Sleeping Karma – Mela Ananda