Es steht wohl außer Frage, das Osteuropa mittlerweile zu den spannendsten Herkunftsregionen für hochwertiges HiFi gehört. Circle Labs aus dem polnischen Krakau beweist diese These einmal mehr eindrucksvoll.

Phonovorstufe Circle Labs V1000

Neulinge? Aber nicht doch. Dem Vernehmen nach verdingt sich der Kern von Circle Labs schon seit einem Vierteljahrhundert in der Elektronikentwicklung. Zu Beginn waren’s jedoch keine HiFi-Produkte, sondern anspruchsvolle wissenschaftliche Instrumente für die Forschung im Feld der Mikrobiologie, die das Rückgrat der Firma bildeten. Der Umgang mit kleinen und kleinsten Signalen war Designer Krzysztof Wilczynski damit quasi in die Wiege gelegt, was ihm bei der Konstruktion seiner Audio-Komponenten zweifellos zu gute kommt. Das gegenwärtige Circle Labs-Portfolio umfasst lediglich vier Geräte: einen Leistungsverstärker, der entweder stereofon oder im Mono-Brückenbetrieb agieren kann, eine Hochpegelvorstufe, einen Vollverstärker und, ganz neu, die hier zur Debatte stehende Phonovorstufe. Bei der Auswahl der verstärkenden Protagonisten gibt sich der Hersteller recht undogmatisch: Bei Phono- und Endverstärker übernehmen Röhren die Signalverstärkung, beim Line- Vorverstärker sind Transistoren das Mittel der Wahl. Der „Integrierte“ letztlich setzt auf eine Hybridlösung mit Röhre vorne und Halbleitern im Ausgang. Ja, ich weiß – der ist interessant, den müssten wir hier auch mal begutachten. Habe ich auf dem Schirm.

Wer bei Geräten aus Osteuropa immer noch auf der Suche nach Schnäppchen mit „chinesischen“ Preisschildern ist, der sieht sich mittlerweile mit gehörigen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Produkte haben sich mittlerweile in jeder Hinsicht ans westliche Niveau angeglichen. Die Circle Labs-Geräte bilden da keine Ausnahme, wobei jedoch die Phonovorstufe V1000 ihrem stattlichen Preisschild von 10.000 Euro durchaus zur Ehre gereicht. Das Gerät ist in dickes, schwarz eloxiertes Aluminium gewandet. Im Budget war sogar Luft für ein paar hübsche Gravuren auf den Seitenwänden und dem Deckel. In dieser Preisklasse sollte jener zwar beim Klopfen nicht klappern, aber das ist nur ein Schönheitsfehler. Der übrigens in der Befestigung der Lochgitter begründet ist, die die Lüftungsschlitze abdecken. Auch die dunkle Acrylfront macht ein Menge her, deren Rauchglasnatur man nur beim Blick auf die Kanten gewahr wird. Als sehr gelungen darf auch der oben auf einem güldenen Thron residierende Standby- Taster gelten.

Von vorne verfügt das Gerät über ein „Vollverstärkergesicht“. Will sagen: Zwei große Drehknöpfe links und rechts bestimmen das Bild, weiter innen gibt‘s noch zwei weitere, kleinere Exemplare. Der Knopf ganz links schaltet zwischen den beiden Eingängen um, der rechte wählt zwischen MM- und MC-Betrieb und schaltet das Gerät in der Mittelstellung stumm. Halb links kann zwischen den vier Zeitkonstanten für die Mitteltonentzerrung gewählt werden. Neben der RIAA-Normkonstante (318 μs) können 230, 400 und 630 μs gewählt werden. Der Knopf halb rechts tut Ähnliches für die Hochtonentzerrung und bietet neben den normgemäßen 75 μs noch 25, 50 und 100 μs. Insgesamt stehen damit 16 unterschiedliche Entzerrerkurven zur Wahl. Die Zweiteilung ist eindeutig die kompromisslosere Variante als das Umschalten kompletter Entzerrungen, erfordert aber die Kenntnis der entsprechenden Werte für die jeweilige Platte. Die dritte Zeitkonstante (3180 μs), die für die Anhebung der Tieftonanteile bei der Wiedergabe zuständig ist, ließen die Konstrukteure fix, was Sinn ergibt: In diesen Regionen gab es kaum Unterschiede bei der Tonaufzeichnung vor der RIAA-Norm. Jede mögliche Einstellung der Drehschalter wird von einer dezenten bernsteinfarbenen Leuchtdiode hinter der Front markiert, was ebenfalls einen sehr gediegenen Eindruck macht.

Die Geräterückseite offenbart zwei Sätze Cinchbuchsen für die Eingänge sowie einen symmetrischen und einen unsymmetrischen Ausgang.

MM- und MC-Abtaster verfügen über separate Eingänge, ausgangsseitig gibt‘s auch XLR-Anschlüsse

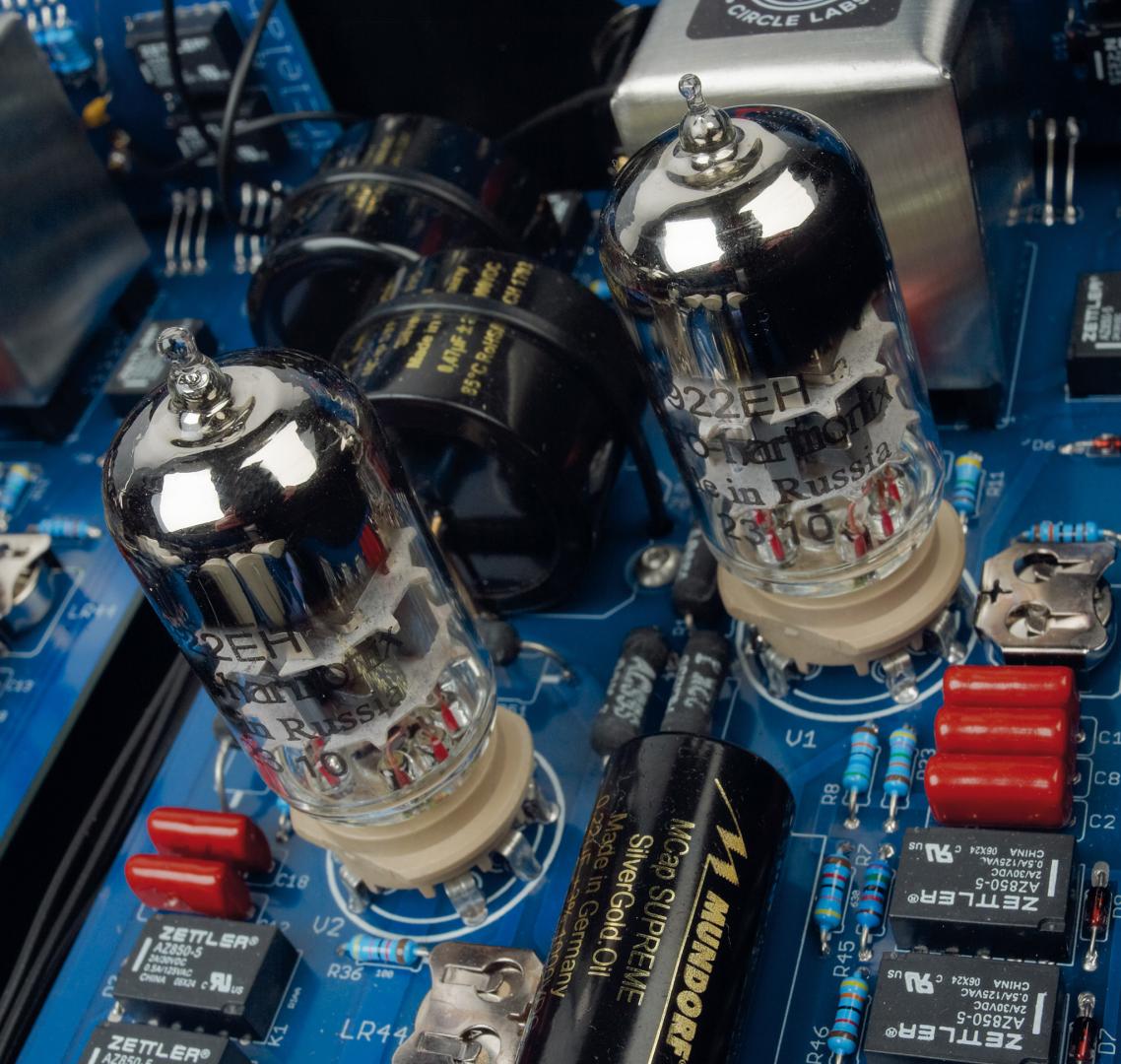

MM- und MC-Abtaster verfügen über separate Eingänge, ausgangsseitig gibt‘s auch XLR-Anschlüsse Die Cinchbuchsen sind von guter Qualität und bombenfest mit der Rückwand verschraubt. Ein Mini- Schiebeschalter pro Kanal erlaubt die Auswahl der unsymmetrischen oder der symmetrischen Ausgänge, zwei zehnpolige „Mäuseklaviere“ erlauben das Parametrieren der Eingänge. Im MC-Betrieb stehen dabei zehn Eingangsimpedanzen zwischen 10 und 1000 Ohm zur Verfügung, im MM-Betrieb sind nur die standardmäßigen 47 Kiloohm vorgesehen. Hier kann man noch die Eingangskapazität dreistufig (100, 220 und 320 Pikofarad) einstellen. Der MMTeil verfügt mit 50 Dezibel über eine recht hohe Grundverstärkung, wovon ich ein bekennender Fan bin: Mehr Pegel an dieser Stelle erweist sich klanglich fast immer als vorteilhaft. Der noch zu diskutierende MC-Übertrager packt hier nochmals 20 Dezibel drauf, was zu satten 70 Dezibel Verstärkung im MC-Betrieb führt – das reicht auch für sehr leise Abtaster. Zu erwähnen ist noch, dass beim V1000 die MC-Anpassung vor dem Übertrager erfolgt und nicht, wie üblich, auf dessen Sekundärseite. Ob das nun ein Vor- oder ein Nachteil ist werden wir an dieser Stelle nicht diskutieren, da scheiden sich die Geister. Im Geräteinneren geht‘s erfreulich aufgeräumt zu. Zwei großformatige Platinen beherbergen die kanalgetrennten Verstärkerzüge, deren Hauptdarsteller zweifellos die jeweils zwei Doppeltrioden vom Typ 6922 sind. Das sind wohlbekannte Mitglieder der ECC88-Familie, es stecken anerkannt gute Exemplare von Electro Harmonix. Diverse Relais schalten die verschiedenen Zeitkonstanten in der Entzerrung um, das sind aber beileibe nicht die auffälligsten Bauteile auf der Platine. Viel interessanter sind die beiden Knopfzellen, die auf jeder Platine zu finden sind. Diese nutzt der Hersteller fürs „Biasing“ der Verstärkerröhren, ein altbewährter und heutzutage etwas aus der Mode gekommener Schaltungskniff. Wenn Sie vermuten, dass man diese vier Batterien (handelsübliche LR44) auch irgendwann mal wechseln muss, dann tun Sie das zurecht: Der Hersteller empfi ehlt, sie zusammen mit den Röhren selbst zu wechseln und nennt einen Zeitraum von etwa fünf Jahren. Was allerdings durchaus stark von der Nutzungsintensität abhängen dürfte.

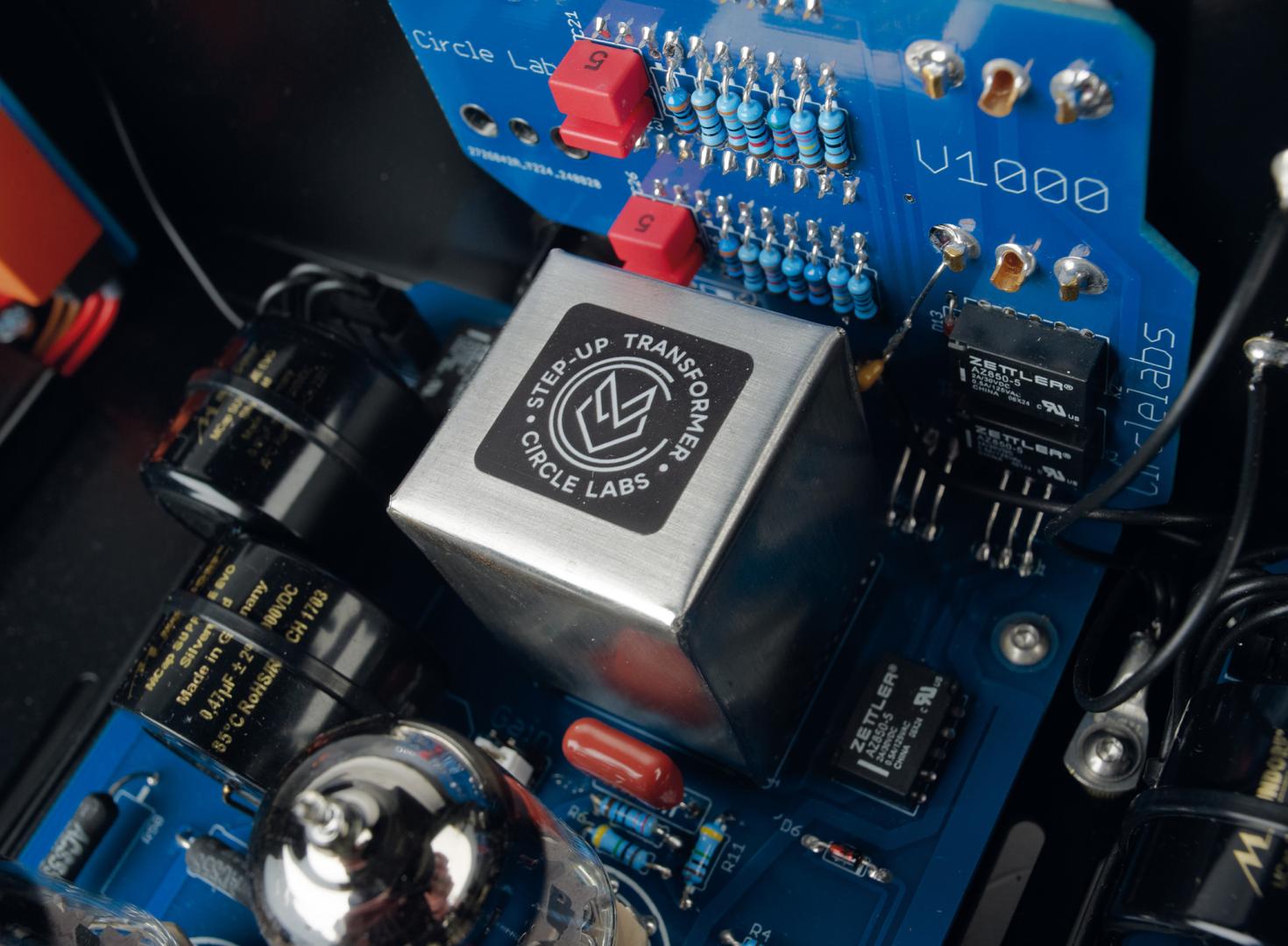

Und sonst? Jede Menge Mundorf-Kondensatoren bis hin zu feinsten Silber-/Gold-/ Öl-Typen und mehrfache kanalgetrennte elektronische Stabilisierungen für die Betriebsspannungen. Die MC-Übertrager sitzen mit auf den Verstärkerplatinen und sind einmal nicht von Lundahl zugekauft, sondern Eigengewächse, auf die man bei Circle Labs zurecht stolz ist. Eine seidenisolierte Litze aus 25 Einzeldrähten ist das Mittel der Wahl beim Leiter, das Resultat ist ein schön linearer Übertrager mit sehr geringen Kupferverlusten. Dessen Qualitäten lassen sich sofort akustisch belegen, wenn man das Gerät mit einem adäquaten Tonabnehmer fordert: Ich hab zu diesem Zweck das wunderbare Skyanalog Diamond montiert, das mit seinen 0,35 Millivolt Ausgangsspannung schön knackig viel Pegel am Ausgang der V1000 generiert. Und es läuft völlig problemlos, ohne Brummen und Rauschen, dafür aber mit immens viel Mikrodynamik und einem ganz leicht warmen, sehr angenehmen Tenor. Das gereicht dem zarten Tenor von Chet Bakers „Chet“ perfekt zur Ehre, seine Trompete klingt wunderbar introvertiert, zart, aber mit ganz viel Atmosphäre. Kann man nicht besser machen. Die großartige atmosphärische Dichte zelebrieren, um mal ziemlich Gegenteiliges auf den Teller zu bringen, das können auch Led Zeppelin mit ihrem Live-Meisterwerk „How The West Was Won“: Hitzig, intensiv, mitreißend – so muss analog klingen. Klar hab ich die V1000 auch mal ohne die Trafos betrieben, sprich: einen MM-Abtaster angeschlossen. Das fantastische Rega ND7 war ohnehin montiert und bewies nachdrücklich, wie weit man mit einem MM heutzutage kommen kann. In Sachen Auflösung nur minimal unterhalb des Ausnahme-MCs angesiedelt, tönte es an der V1000 extrem kräftig und komplett. Einen Hauch weniger „freundlich“ als über den MC-Eingang, aber auch das war eine absolut überzeugende Darbietung. Tolle Maschine!

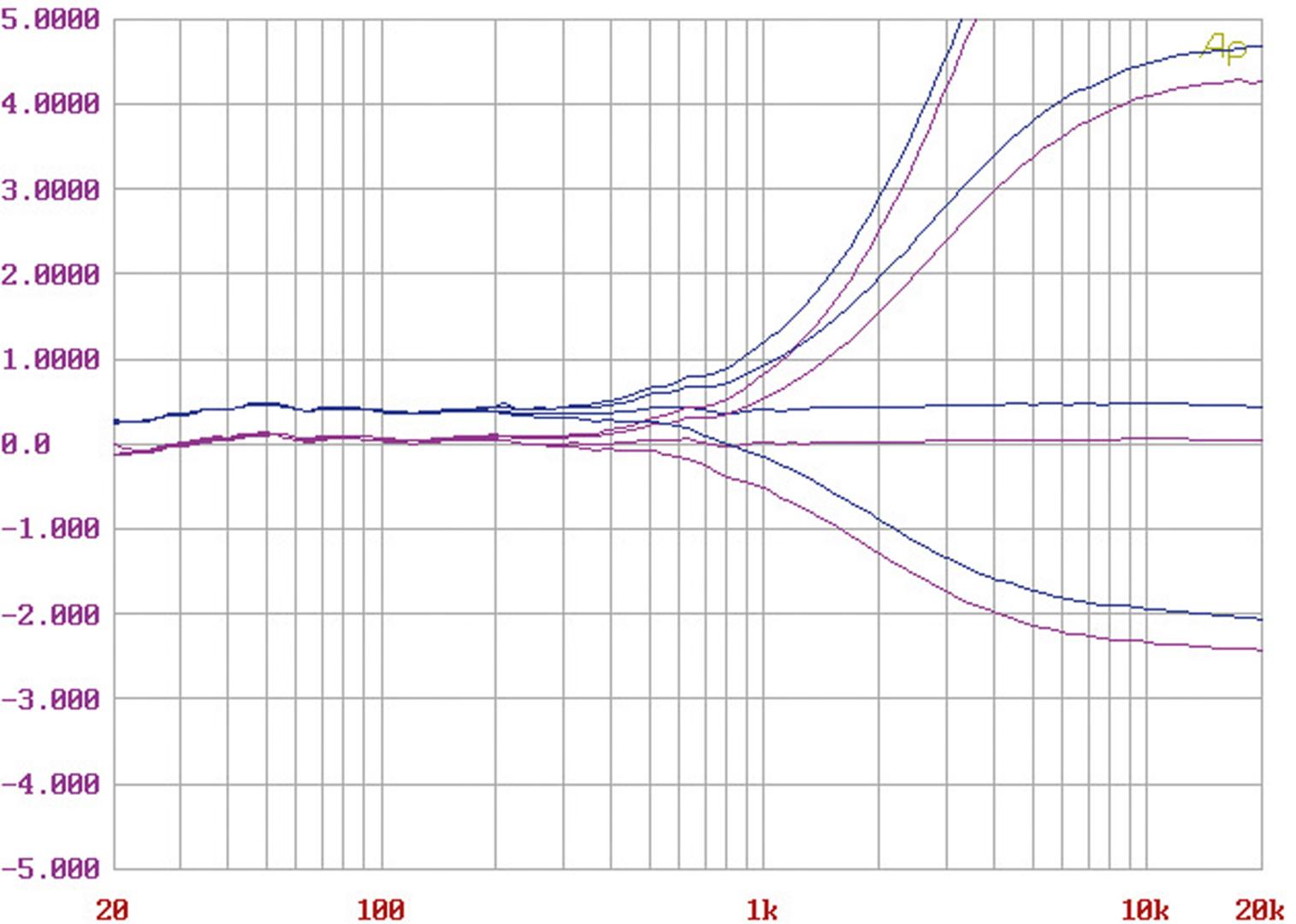

Gemessenes: Die V1000 gibt sich beim Labordurchgang keine Blöße. Der Frequenzgangschrieb zeigt die Wirkung der veränderlichen Mittenentzerrung, die eine ziemlich umfangreiche Anpassung der Gegebenheiten auch für exotisch geschnittene Schallplatten ermöglicht. Das knappe halbe Dezibel Kanalabweichung geht auf das Konto der Röhrenschaltung und dürfte in der Praxis keine große Rolle spielen. Im MM-Betrieb gibt’s exakt 50 Dezibel Verstärkung, ziemlich gute 73 / 68 Dezibel Fremdspannungsabstand / Kanaltrennung (5 mV, 1 kHz) und 0,053 Prozent Kirr. Mit Übertrager bekommen wir 70 Dezibel Gain, 53/52 Dezibel Fremdspannungsabstand / Kanaltrennung (0,5 mV, 1 kHz) und 0,16 Prozent Kirr – auch in Ordnung. Das Gerät genehmigt sich 40 Watt aus der Steckdose.

Der V1000 besteht aus zwei Geräten, einem Verstärker- und einem Netzteil

Der V1000 besteht aus zwei Geräten, einem Verstärker- und einem Netzteil

Ist zwar nicht sehr elegant, funktioniert aber auch hier: Tonabnehmeranpassung mittels DIP-Schalter

Ist zwar nicht sehr elegant, funktioniert aber auch hier: Tonabnehmeranpassung mittels DIP-Schalter

MM- und MC-Abtaster verfügen über separate Eingänge, ausgangsseitig gibt‘s auch XLR-Anschlüsse

MM- und MC-Abtaster verfügen über separate Eingänge, ausgangsseitig gibt‘s auch XLR-Anschlüsse

Unten und rechts am Rand erkennt man die Knopfzellen, die den Arbeitspunkt der Röhren einstellen

Unten und rechts am Rand erkennt man die Knopfzellen, die den Arbeitspunkt der Röhren einstellen

Als Koppelkondensatoren kommen standesgemäße Mundorf-Typen zum Zuge

Als Koppelkondensatoren kommen standesgemäße Mundorf-Typen zum Zuge

Das ist mal ein sauberer und durchdachter Aufbau

Das ist mal ein sauberer und durchdachter Aufbau

Auf die im Hause gefertigten Übertrager ist Circle Labs zurecht stolz

Auf die im Hause gefertigten Übertrager ist Circle Labs zurecht stolz